430休憩とは?2024年からの法改正のポイントや430休憩の目的についても解説

2024年4月1日より、トラック運転者の改善基準告示が改正されました。改善基準告示は、ほかの業界と異なり労働基準法では規制することが難しい拘束時間や休息時間、運転時間等に関する基準を定めています。

そんな改善基準告示の中には、「430休憩」と呼ばれている規制も含まれています。430休憩とはどういったものであり、2024年4月1日からどのような改正が行われたのでしょうか?今回は、430休憩の解説と2024年からの改正ポイントについて解説していきます。

★休憩時間を加味した配車計画をAIで自動作成! |

目次[非表示]

- 1.430休憩とは?

- 2.2024年4月から改正された430休憩の改正ポイント

- 2.1.「休憩等」ではなく「休憩」に変更

- 2.2.分割休憩における1回の休憩は「おおむね」10分以上

- 2.3.休憩が取れないときの例外措置

- 2.4.430休憩に違反した場合の罰則

- 3.430休憩が遵守できていない場合に起こり得る問題

- 3.1.残業代の支払いが発生する

- 3.2.過労死や疲労による事故のリスクが上がる

- 3.3.長時間労働に認定される可能性がある

- 4.430休憩を遵守するために社内でできること

- 4.1.無理のない運行計画の作成

- 4.2.社内にてマニュアルの共有

- 4.3.ロジスティクスサービスを導入する

- 5.まとめ:430休憩を遵守して、社員の安全管理を徹底しよう

430休憩とは?

430(ヨンサンマル)休憩とは、トラック運転者の長時間労働を改善するために、連続運転時間について定められた規則の通称です。この規則は、厚生労働省が定めた改善基準告示の中で定められています。

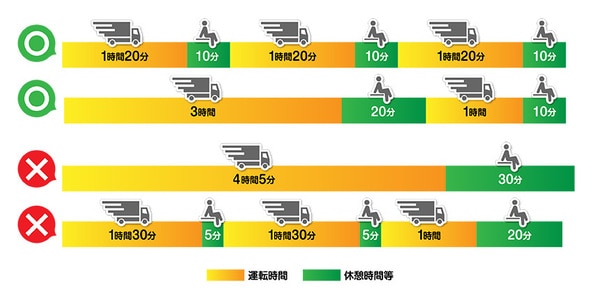

430休憩は、トラック運転者が4時間を超えて連続運転する場合、30分以上の休憩を取る必要がある規則です。連続運転時間が4時間を超えたら運転を中止し、30分以上の休憩を確保する必要があります。

なお、休憩を取得する際は、30分まとめて取得する方法と、分割して合計30分以上になるよう取得する方法を選べます。ただし、分割して休憩時間を取得する場合は、1回あたり10分以上の確保が必要です。

★休憩時間も考慮! AIが効率的でコストパフォーマンスに優れた配送計画を作成します |

430休憩の目的

改善基準告示に430休憩が盛り込まれた目的として、トラック運転者の過労を軽減させ、事故を未然に防ぐことが挙げられます。連続して運転することで過労が溜まってしまうと、注意力の低下や疲労感の増大、眠気等が生じやすくなります。

これらの症状は、安全運転を損なう可能性が高いため、適宜休憩を取りながら安全運転を心がけなければいけません。

トラック運転者が万が一過労運転によって事故を引き起こしてしまった場合、企業側も責任を問われる可能性が高いです。

実際に、輸送会社で連続運転時間や拘束時間、休息時間等が守られていなかったことで、7日間の事業停止・107日間の車両停止を命じられた企業も存在します。

430休憩の対象者

430休憩を含む改善基準告示の対象者は、労働基準法第9条で定められた「労働者」であり、自動車(四輪以上)を運転する業務に主として従事する人です。この従事者の中には営業用トラック(緑ナンバー)の運転者だけでなく、自家用トラック(白ナンバー)の運転者も含まれます。

なお、個人事業主は労働基準法で定められた労働者には該当しないことから、改善基準告示の対象者には含まれないものの、実質的に遵守が求められています。

これは、国土交通省が告示する道路運送法や貨物自動車運送事業法の関連法令にもとづき、国土交通大臣が告示で定める基準に従い、勤務時間及び乗務時間を定めて遵守させなければいけないと規定されているためです。この基準は改善基準告示が引用されていることから、個人事業主も遵守が求められています。

2024年4月から改正された430休憩の改正ポイント

430休憩は、2024年4月からの改正によって変更された部分があります。ここでは、430休憩の改正ポイントについて解説していきます。

★AIが休憩時間も考慮した最適な配車計画を作成!「ロジスティクスサービス」 |

「休憩等」ではなく「休憩」に変更

まず、改正前は「30分以上の休憩等」と表記されていたのに対して、改正後は「休憩」と表記されています。改正前は運転を中断している=休憩とみなされていました。

たとえば、トイレへ行ったり、積み込み・荷下ろし等の作業をしたりすることも、運転をしていないという理由で休憩等に含まれていたのです。

しかし、改正後からはこの認識が変わり、トイレや積み込み・荷下ろし等の作業を含まない純粋な休憩を30分確保しなければいけなくなりました。

分割休憩における1回の休憩は「おおむね」10分以上

改正前の430休憩では、運転開始から4時間以内または4時間が経過した直後に運転を中断して休憩等を取る場合、“少なくとも”1回あたり10分以上として休憩時間を分割することも可能でした。

改正後も休憩時間を分割すること自体は問題ありません。しかし、1回の休憩につき“おおむね連続10分以上”に変更されています。

“おおむね連続10分以上”とは、運転を中断して原則10分以上という意味を持ちます。たとえば、10分未満の運転の中断を3回以上行った場合でも、休憩を確保したことにはなりません。

また、10分未満の休憩が3回以上続くこともNGです。たとえば、10分未満の休憩を2回行った場合、次の休憩は10分以上取ることになります。

休憩が取れないときの例外措置

430休憩では、大前提として以下のポイントを守る必要があります。

- 連続運転時間は4時間以内

- 運転開始後4時間以内または4時間を超えた直後に運転を止めて30分以上の休憩を取る

- 運転の中断は1回おおむね連続10分以上とすれば分割することも可能

ただし、どうしても休憩時間を確保することが難しい場合もあるでしょう。たとえば以下のような例が挙げられます。

- 高速道路が混雑していてパーキングエリアへ到着するのに連続運転時間が4時間を超えてしまう

- サービスエリアまたはパーキングエリア等に到着したが、駐車または停車できない

このようなやむを得ない状況に陥った場合、例外として4時間30分まで延長できます。休憩を確保できなさそうだと判断したら早めに運行管理者へ報告し、休憩できる場所を見つけ次第、速やかに休憩するようにしましょう。

なお、4時間30分までの延長はあくまで例外的措置になります。時間に余裕を持って運行を心がけることはもちろん、休憩場所の事前確認や運行管理者とドライバーで渋滞情報を共有する等、休憩が十分に取れるよう計画的に運行することも重要です。

430休憩に違反した場合の罰則

連続運転時間が4時間を超えてしまったり、1回の休憩時間10分未満が3回以上続いたりする等、430休憩に違反するとどのような罰則を受けてしまうのか気になる方もいるでしょう。

改善基準告示は厚生労働大臣による告示であり、法律ではありません。つまり、430休憩に違反しても罰則等の規定はないのです。

しかし、だからといって違反してもよいわけではありません。遵守されていないことが認められる場合、労働基準監督署からの是正勧告または指導を受ける場合もあります。

さらに、道路運送法や貨物自動車運送事業法における運行管理に関する規定等で重大な違反の疑いがある場合、地方運輸機関に通報される可能性もあるでしょう。

日頃から運転者に対して休憩を取らせず、長時間労働の実態が認められた場合、行政処分の対象となることも考えられます。そのため、罰則がなかったとしても430休憩を含む改善基準告示の内容は遵守することが大切です。

430休憩が遵守できていない場合に起こり得る問題

430休憩を遵守できていない場合、具体的に以下のような問題が起きる可能性があります。

★430休憩を厳守した配送計画の作成に時間がかかりすぎる… |

残業代の支払いが発生する

事業者側で運転者の休憩時間がきちんと管理できていない場合、運転者が休憩時間を確保できなかったことで、残業代として後から請求が発生する可能性があります。

残業代は、みなし残業時間を超えた場合や歩合制でも請求することは可能です。また、荷待ち時間も場合によっては労働時間とみなされるため、事業者側はきちんと休憩時間の管理を行わないと、かなりの金額で残業代を請求されてしまうことも考えられます。

残業代の未払いは労使トラブルの原因となり、事業者側の負担も大きくなります。このようなトラブルを起こさないためにも、事業者は休憩時間の徹底した管理が必要です。

過労死や疲労による事故のリスクが上がる

事業者は、安全配慮義務として労働者の安全と心身の健康を守るよう配慮することも重要です。この安全配慮義務は、労働契約法第5条や労働衛生安全法第3条でも規定されています。

もしも事業者が労働者に対して過度な労働を強いたことで、過労死や疲労が原因の事故を起こしてしまった場合、事業者は損害賠償請求を受けてしまう可能性もあります。

労務管理が正しく行われていればこのような事態を未然に回避できることはもちろん、事業者側に責任がないことを証明することが可能です。

長時間労働に認定される可能性がある

2019年から施行された働き方改革関連法では、長時間労働の是正と残業時間の削減を目指し、上限を超える残業を強いている事業者に対して罰則が科されるようになりました。

時間外労働の規制はこれまで猶予期間が与えられていましたが、2024年4月にはその期間も終了し、年間960時間までとなっています。時間外労働の上限に関しては労働基準法第140条で定められており、違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される恐れがあります。

430休憩が遵守されず適切な労務管理が行われていない場合、長時間労働として認定され、事業者は罰則を受けてしまうかもしれません。場合によっては事業自体を継続することも難しくなるでしょう。

430休憩を遵守するために社内でできること

430休憩を遵守するためにも、事業者はあらかじめ対策しておくことが重要になってきます。ここでは、430休憩を遵守するために社内でできることをご紹介します。

無理のない運行計画の作成

運送業を担う事業者は、430休憩等を遵守するために運行計画を作成することが大切です。運行計画を作成することで、過労運転を防ぐだけでなく効率的に荷物の運搬が行えるようになります。

運転者にとって無理のない運行計画を作成するために、行き先を設定したら運転時間を予測し、どの経路で運行するかを決めましょう。

経路を考える際は時間帯によって異なる渋滞状況等も見極めておくと、時間ロスの発生を未然に防ぐことが可能です。万が一通行できなかったときのことも考えて、計画の段階で迂回路等代替案を出しておくと、運転者の現地判断に頼らずに済みます。

★車両台数や荷量からAIが最適な配車計画を作成! |

社内にてマニュアルの共有

事業者は、遵守すべきルール等を設けたマニュアルを運転者に共有させることも大切です。マニュアルは改善基準告示をもとに作成し、運転時間や休憩時間等のルールを記載しましょう。ほかにも、運行計画の作成方法や緊急事態が発生した場合の対処法等も明確にしておきます。

運転者にマニュアルを共有していれば、状況に合わせて適切な行動を取ることができ、法令を遵守しながら安全な運行も可能になります。また、単に作成したマニュアルを共有するだけでなく、定期的な研修やマニュアルの更新を図ることも大切です。

ロジスティクスサービスを導入する

430休憩を含め、改善基準告示の内容を遵守するためにも、運転者にとって無理のない運行計画を作成することが重要です。また、運転者の時間外労働時間が年間960時間に規制されたことで、効率的に運行しないと荷物を十分に運搬できなくなってしまう可能性があります。

労働時間・休憩時間等をしっかりと遵守しつつ、効率的な運送業務を目指すならゼンリングループの「ロジスティクスサービス」の活用をご検討ください。

ロジスティクスサービスでは、AIによる自動配車サービスやリアルタイムでの業務進捗の把握、事務作業の軽減が図れる動態管理サービス等を提供し、総合的に物流事業をサポートします。

AI自動配車では休憩パターンを設定することで、休憩時間も含めた効率的な配車計画の作成を自動で行うことができます。

ナビゲーションアプリでは、貴社の業務アプリと訪問先の情報を連携させることも可能です。さらに住宅の表札情報やビル内のテナント情報まで網羅したゼンリン住宅地図の利用、大型車規制情報を加味したルート案内等も可能です。

物流業務に役立つ各種APIの提供もしており、既存の物流システムに対して機能の追加や組み込み等が行えます。

430休憩等の遵守と効率性の高さを両立した運行計画を作成したい方は、ぜひゼンリングループのロジスティクスサービスの導入をご検討ください。

\まずはお気軽に資料ダウンロード/

まとめ:430休憩を遵守して、社員の安全管理を徹底しよう

今回は、430休憩についてご紹介しました。430休憩は改善基準告示でも明記されており、運転者の健康と安全を守るためにも徹底することが重要です。事業者は安全管理を行いつつ、効率よく荷物を運搬できるよう運行計画を作成する必要があります。

効率性の高い運行計画が作成できれば、休憩時間も確保しやすくなり安全な運転にもつながりやすいです。企業にとって大切な人材を失わないためにも、適切な労務管理を行うようにしましょう。