路線価とは?路線価の調べ方から土地評価額の計算方法までわかりやすく解説

路線価とは、道路に割り振られた土地の1平方メートルあたりにおける単価です。

当記事ではそんな路線価の調べ方から土地評価額の計算方法について解説していきます。

また、路線価を調べる際に便利なおすすめのツールもご紹介しています。路線価の調べ方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

★【面倒な調査は不要!】APIで簡単、路線価・地価を取得! |

目次[非表示]

- 1.路線価とは?

- 1.1.路線価が決まるまでの流れ

- 1.2.路線価は何に使われる?

- 2.その他土地の公的価格について

- 3.土地評価額の調べ方は「路線価方式」と「倍率方式」がある

- 4.「路線価方式」における路線価の調べ方

- 4.1.①国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスする

- 4.2.②路線価を調べたい都道府県をマップから選択する

- 4.3.③路線価図を選択する

- 4.4.④対象の市区町村を選択し、さらに地名や町名を絞り込む

- 4.5.⑤路線価図から対象地を探し出す

- 5.路線価図の見方

- 5.1.まずは年分を確認する

- 5.2.評価対象地に面した道路の路線価を確認する

- 5.3.地区区分を確認する

- 5.4.借地権の割合を確認する

- 6.「倍率地域」エリアにおける路線価の計算方法

- 7.路線価を使った土地評価額の計算方法

- 8.「ZENRIN Maps API」を導入して路線価を調べよう!

- 9.まとめ:路線価を調べてみよう!

路線価とは?

そもそも、土地には商品・サービスのような「定価」は存在しません。土地に付けられる価格は原則利用する目的によって基準が異なっています。

路線価は、毎年1月1日を評価時点として、7月1日に国税庁から発表される価格です。道路に面した宅地1平方メートルあたりに対する価格が路線価として示されます。

路線価を決めるのは不動産鑑定士等の専門家で、鑑定評価額や意見価格等も考慮した上で最終的に国税庁が決定するのが基本です。また、地域性や時事的な情勢が反映される場合もあり、価格が急変する可能性もあります。

★路線価やブルーマップ、建物情報(築年数・構造等)をAPIで取得、業務効率化! |

路線価が決まるまでの流れ

路線価を決めるために、昨年度の路線価や直近の売買事例価額、近隣の都市計画情報等の資料を参考にしながら価格を決めていきます。

日本国内における道路の価格を評価し、7月1日時点で発表します。例えば、8月以降に相続で土地をもらった場合には、1月時点で路線価が高く8月から安くなっていたとしても、1月の価格が評価対象になるのです。

路線価は何に使われる?

路線価の種類 | 主な用途 |

|---|---|

相続税路線価 | 相続税や贈与税の評価額計算 |

固定資産税路線価 | 固定資産税、不動産取得税、都市計画税等の計算 |

路線価は大きく「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類に分けられます。相続税路線価は、相続税や贈与税の評価額を計算するために使用されるものです。

一方、固定資産税路線価は固定資産税を計算する際に使用されます。また、固定資産税以外にも不動産取得税や都市計画税、登録免許税を計算する際にも活用しています。

なお、相続税路線価の評価先は国税庁であり、1年に1回の頻度で評価が行われますが、固定資産税路線価に関しては評価先が市町村です。3年に1回の頻度で更新され、基準年の1月1日時点における土地の価格を評価し、4月頃に公表します。

★業務効率化!路線価・地価をAPIでスピーディーに取得 |

その他土地の公的価格について

路線価について理解するためには、関連する用語についても知っておくことが大切です。続いては、路線価と関連する用語を解説していきます。

固定資産税評価額

土地や建物等の不動産を取得した場合、毎年固定資産税を納める必要があります。固定資産税は、毎年1月1日時点で所有権を登記している人に課税されるものです。そんな固定資産税の税額を決める際、基準となってくるのが固定資産税評価額です。

固定資産税は、固定資産税評価額に標準税率(1.4%)をかけることで求められます。例えば、固定資産税評価額が200万円だった場合、200万円×1.4%=28,000円が固定資産税額です。

この固定資産税評価額は都市計画税や不動産取得税、登録免許税を決める際にも活用されており、それぞれ税率をかけることで計算できます。

固定資産税評価額は、土地や家屋等をどのように評価するかを定めた「固定資産評価基準」を元に決まります。そのため、同じ床面積であったとしても家の規模や築年数、構造等によって評価額が違ってくるのです。

建てる際のコストが高い家は評価額も高くなる傾向にあり、例えば、木造の家よりも鉄筋コンクリート造の家の方が評価額は高くなります。

実勢価格

時価とは、実際に売買される際に用いられる価格です。一般的に商品を売買する際に用いられるイメージがありますが、土地にも時価があります。土地の時価は「実勢価格」とも呼ばれています。

土地の時価は、不特定多数の当事者間売買で成立した価格を意味する「正常価格」を指しています。例えば、不動産鑑定士が土地を鑑定する際に、正常価格=時価として算定することも多いです。

周辺地域で取引された土地の売買価格等に基づき、地価公示価格や都道府県の地価調査価格、土地の形状、周辺環境、将来性等も含めて時価が決まります。

地価公示価格

地価公示価格とは、適正な地価を形成することを目的に、国土交通省の土地鑑定委員会によって毎年3月に発表されている価格です。こちらは地価公示法に基づき、不動産鑑定士等が毎年1月1日時点の1平方メートルあたりにおける価格を算定します。

地価公示価格は路線価を決める際にも参考として用いられていますが、それ以外にも不動産鑑定や公共事業用地を取得する際の価格算定等にも活用されているのが特徴です。地価公示価格は国土交通省の「標準地・基準地検索システム」から確認できます。

基準地価

都道府県地価調査価格(基準地価)は、国土交通省が毎年公表する都道府県地価調査を受けて公表される価格です。都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、適正な土地取引を実施するために行われる調査で、都道府県知事から毎年9月下旬頃に発表されます。

地価公示価格と評価方法は似ているものの、法律や対象地域、評価する不動産鑑定士の人数等は異なります。また、3月に公表される地価公示価格から約半年後に公表されることもあり、地価公示価格を補完する役割としても活用されているのです。

都道府県地価調査価格を調べるには、国土交通省の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」のページから検索できます。または、「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報検索からもチェックすることが可能です。

土地評価額の調べ方は「路線価方式」と「倍率方式」がある

土地評価額の調べ方は、主に路線価方式と倍率方式の2種類に分けられます。

路線価方式は、土地が面している道路の路線価を活用することで評価額を算出する方法です。しかし、路線価方式の場合はそもそも路線価が定められていないと算出できません。路線価がないエリアで土地評価額を調べたい場合は、固定資産税評価額と評価倍率表を活用する倍率方式で求めます。

倍率表は路線価と同様に、国税庁のホームページから確認することが可能です。倍率表を参考に、固定資産税評価額に対して所定の評価倍率をかけることで、土地評価額を算出します。

「路線価方式」における路線価の調べ方

土地評価額の調べ方は、路線価方式と倍率方式の2種類に分かれることをご紹介しましたが、路線価方式を使って評価額を調べるためには、路線価の調べ方を知っておく必要があります。ここからは、路線価方式における路線価の調べ方についてご紹介します。

<路線価の調べ方>

①国税庁が運営する「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」へアクセス

②路線価を調べたい都道府県をマップから選択

③路線価図を選択

④対象の市区町村を選択し、さらに地名や町名を絞り込む

⑤路線価図から対象地を探し出す

①国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスする

まずは、国税庁が運営する「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のホームページへアクセスします。

なお、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営する「全国地価マップ」からも路線価図をチェックできます。

こちらは路線価が公表してから数か月後に更新されるという注意点はあるものの、路線価以外に固定資産税評価額や地価公示価格、都道府県地価調査価格等もまとめて調べられるので便利です。

②路線価を調べたい都道府県をマップから選択する

路線価図・評価倍率表のホームページにアクセスできたら、次に相続が開始される日に該当する年度タブをクリックします。もし、相続開始日が2024年4月1日であれば、「令和5年分」のタブをクリックすることで確認できます。なお、過去6年分を遡って調べることも可能です。

次に、路線価を調べたい都道府県名をクリックします。右側の地図から選んでも問題ありません。

③路線価図を選択する

路線価を調べたい都道府県をクリックすると、その地域の財産評価基準書目次に移行します。資料は土地関係と土地関係以外に分かれており、土地関係の一番上に路線価図があります。

土地関係にはその他にも評価倍率表(一般の土地等用、大規模工場用地用、ゴルフ場用地等用)や、その他土地関係(宅地造成費の金額表、鉱泉地・雑種地・耕作権・占用権の評価)等を調べることが可能です。

また、土地関係以外だと借地権割合や森林の立木の標準価額表、農業投資価格の金額表等をチェックできます。

④対象の市区町村を選択し、さらに地名や町名を絞り込む

路線価図をクリックすると、閲覧したい市区町村名が表示されます。例えば、東京都の場合は特別区に該当する23区とその他の市区町村に分かれており、さらにあいうえお順に表示されているので、どこに調べたい市区町村があるかわかりやすいです。

注意点として、市区町村名は評価を行った1月1日時点のものを採用しており、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合でも、次の年度になるまで変更はありません。そのため、市区町村名が直近で変更になった場合は、変更前の市区町村から調べるようにしてください。

市・区のページから調べたい地域をクリックすると、町・村名が表示されます。大字まで表示されているので、路線価図を確認したい時は調べたい土地の大字まで確認しておきましょう。

⑤路線価図から対象地を探し出す

大字ごとに分かれていますが、地域が広ければその分路線価図のページも増えていきます。路線価図をひとつずつ確認していき、対象地を探してみてください。

なお、ページ番号からだと探しにくい場合は、索引図から調べることも可能です。索引図なら地図を見て対象地域が探せるので、詳細な住所まで思い出せなかった場合でも大体の場所さえ把握できていれば路線価を調べられます。

また、調べたい町または大字が表記されていない場合、対象地は路線価地域ではないため市区町村の評価倍率表を確認し、倍率方式で土地評価額を調べてみてください。

路線価図の見方

路線価図の調べ方についてご紹介しましたが、いざ対象地の路線価図がわかっても見方がわからなければ意味がありません。そこでここからは、路線価図の見方についてご紹介します。

まずは年分を確認する

路線価図をチェックする際に、まずは年分を確認することが大切です。年分は、路線価図の右上に表示されています。

例えば、路線価図に「令和5」と記されていた場合、令和5年(2023年)1月1日~12月31日に亡くなった方(被相続人)の相続税評価額を計算したい時に活用できます。それ以前に亡くなった人の評価額を調べている場合は、年度を変更して再度対象地の路線価図を確認してみましょう。

評価対象地に面した道路の路線価を確認する

年度を確認したら、次に対象地に面している道路の路線価をチェックします。例えば、「180D」と記載されている場合、路線価は180千円(18万円)です。路線価の単位はすべて千円単位になるため、確認する際には注意してください。

地区区分を確認する

路線価図を見てみると、丸や四角、六角形等の記号の上に二重線が入った記号が見られる地域もあります。この記号は地区区分を示すものです。それぞれの記号は、以下の区分を示しています。

- ビル街地区:六角形

- 高度商業地区:楕円形

- 繁華街地区:八角形

- 普通商業・併用住宅地区:丸

- 中小工場地区:ひし形

- 大工場地区:長方形

また、図形の一部が網掛けされている場合、網掛けがある方角の全地域を示すものです。黒く塗りつぶされている場合はその方角の道路沿いのみその地区に区分されていることを示します。

なお、とくに地区区分を示す記号が入っていない場合は、普通住宅地区を指します。

借地権の割合を確認する

路線価と一緒に表記されているアルファベットは、借地権割合を示すものです。借地権割合はその土地に対する借主の権利を指し、土地の値段の何割まで借地権に相当しているかを表しています。一般的に地価が高ければ高いほど借地権割合も高くなっていきます。

アルファベット | 借地権割合 |

|---|---|

A | 90% |

B | 80% |

C | 70% |

D | 60% |

E | 50% |

F | 40% |

G | 30% |

つまり、対象地に「300D」と記載されている場合は、対象地の路線価は30万円で借地権割合は60%であることがわかります。

「倍率地域」エリアにおける路線価の計算方法

日本国内におけるすべての地域で路線価図が作成されているわけではなく、郊外を中心に路線価が割り振られていない地域もあります。こうした地域を「倍率地域」と呼び、路線価を調べるためには評価倍率表を確認し、路線価を計算することになります。

評価倍率表は上記でもご紹介したように、「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から確認できます。倍率表は左から町名または大字名、適用地域名、借地権割合、固定資産税評価額に乗ずる倍率等が表記されています。

固定資産税評価額に乗ずる倍率等は宅地や田、畑、山林、原野、牧場、池沼の7種類に分かれて倍率が記載されているため、調べたい対象地がどの区分に該当するか確認しておきましょう。倍率がわかったら、固定資産税評価額に倍率をかけることで相続税路線価の水準価額が計算できます。

なお、固定資産税路線価がない地域の場合、状況類似地域という地域内における標準宅地の単価が、固定資産税路線価の水準価額として用いられます。標準宅地に関しては全国地価マップから検索可能です。

路線価を使った土地評価額の計算方法

ここでは、実際に路線価を使って土地評価額を計算する方法をご紹介します。それぞれの地域に該当する計算方法を参考にしてみてください。

ケース1:ひとつの道路に面している場合

ひとつの道路に対して対象地が面している場合、土地評価額は路線価×奥行価格補正率×土地面積で計算できます。奥行価格補正率とは、奥行距離に対して問題があった場合に一定の減額補正を行う際の補正率です。

道路からの奥行きが長い、または短い土地を相続した場合、奥行価格補正率を用いて土地評価額を算出します。奥行価格補正率表は国税局のホームページから確認することが可能です。

例えば、路線価200C、対象地の奥行距離60m(奥行価格補正率0.86)、土地面積300平方メートルだった場合、計算式は以下のとおりになります。

20万円×0.86×300平方メートル=5,160万円

なお、これは自用地の場合で、借用地の場合は上記の計算式に借地権割合も含めます。

20万円×0.86×300平方メートル×70%=3,612万円

ケース2:2つの道路(正面・側面)に面している場合

対象地の正面と側面が道路に面している場合、側方路線影響加算率と二方路線影響加算率による補正も加えて計算していきます。正面と側面がどちらかわからない場合、奥行価格補正率をかけて算出した金額の高い方が正面路面になります。

例えば、路線価が200Cと300Cだった場合、それぞれの奥行距離を出して補正率をかけます。200Cの奥行きが60m(奥行価格補正率0.86)、300C側の奥行きが50m(奥行価格補正率0.89)だった場合、路線価を計算すると200Cが172,000円、300Cが267,000万円になるので、300C側が正面路線です。

正面路線の奥行価格補正が267,000円になることがわかったため、次に側方路線影響加算額を計算していきます。側方路線影響加算の計算方法は、側方の路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率で求めることが可能です。

側方路線影響加算率も国税局のホームページから確認でき、地区区分と角地・準角地によって加算率が異なります。

今回は普通住宅地区の角地であることを想定し、側方路線影響加算率は0.03を当てはめて計算します。

20万円×0.86×0.03=5,160円

これで正面路線と側方路線における1平方メートルあたりの価額が割り出せたので、これを合計します。

正面路線267,000円+側方路線5,610円=27,2610円

ここに土地面積をかければ、土地評価額を算出できます。

27,2610円×土地面積300平方メートル=81,783,000円

ケース3:2つの道路(正面・裏面)に面している場合

土地の正面と裏面に道路が面している場合、対象地を「二方路線地」と呼び、二方路線影響加算率を用いて土地評価額を求めていきます。正面路線価が300C(奥行価格補正率0.89)、裏面路線価が200C(奥行価格補正率0.86)だった場合、まずは正面路線価の奥行補正額を計算します。

30万円×0.89=267,000円

次に、裏面路線価から二方路線影響加算額を算出していきます。二方路線影響加算額の計算式は、裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率です。

二方路線影響加算率も国税局のホームページから確認できます。今回は、普通住宅地区で計算するため、加算率は0.02です。

20万円×0.86×0.02=3,440円

二方路線影響加算額がわかったら、正面路線価の奥行価格補正と合計して対象地の1平方メートルあたりの価額を求めます。

267,000円+3,440円=270,440円

あとは、土地面積に上記で求めた1平方メートルあたりの価額をかければ、土地の評価額が算出できます。

270,440円×300平方メートル=81,132,000円

「ZENRIN Maps API」を導入して路線価を調べよう!

路線価はホームページ等から誰でも調べることは可能ですが、調べる際にその都度ホームページを開かなくてはいけなくなるため面倒に感じてしまうことも少なくありません。

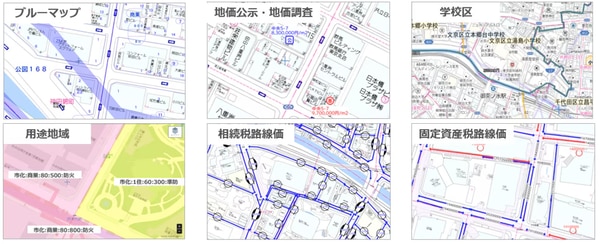

ゼンリングループの地図APIサービス「ZENRIN Maps API」は、全国の調査網によって収集した時空間データベースを活用した地図コンテンツや検索機能、位置情報に関する機能をWebサイト・Webアプリ・スマホアプリ等に導入できる地図APIサービスです。

重畳できるコンテンツが豊富なところが特長で、路線価から地価、用途地域、学校区等、用途に応じたデータをまとめて取得が可能です。

業務上路線価を調べることが多く、効率化を図りたい場合には、ぜひ「ZENRIN Maps API」の導入をご検討ください。

まとめ:路線価を調べてみよう!

今回は路線価の調べ方についてご紹介してきました。路線価図は調べ方や見方さえわかれば、その土地の評価額を調べることは可能です。計算式は複雑ではあるものの、こちらも計算式と当てはめる数値さえわかれば算出できます。

ただし、計算で路線価を確認する際に、いちいち路線価図が掲載されているホームページを確認するのは面倒です。少しでも業務効率化を図りたい場合には、「ZENRIN Maps API」を導入してみてください。