導入事例 > 【株式会社西日本新聞プロダクツ様】「誰でもその日から配達」を実現!

<ZENRIN Maps API活用事例>

「誰でもその日から配達」を実現!

労務課題の解消にも役立つ新聞配達管理サービスを開発

| 組織名 | 株式会社西日本新聞プロダクツ |

| 活用分野 | 新聞配達管理サービスの開発・運営 |

| 活用期間 | 1年5ヵ月 ※2024年4月現在 |

| 活用サービス | ZENRIN Maps API |

株式会社西日本新聞プロダクツは、新聞をはじめとした紙媒体の制作・印刷や、新聞販売店の管理等を手掛ける企業です。九州を代表する新聞社である西日本新聞グループのうち7社を合併して、2021年に設立されました。

同社では、新聞販売店における労務課題の解消や配達の品質向上のため、業務に不慣れな配達スタッフもミスなく配達ができる「配達管理サービスDelivery Support System」を開発。同サービスには「ZENRIN Maps API」をご活用いただいています。今回は同社の武辺様、横山様、影山様にサービス開発の背景やAPI導入の効果、今後の展望等についてお話を伺いました。

※2024年4月時点の情報です

導入前の課題 新聞配達業務における労務課題の解消と、配達品質の向上を実現させたい

武辺氏:株式会社西日本新聞プロダクツは、西日本新聞グループのうち7社が合併して生まれた会社です。紙媒体制作事業、販売店管理事業、商社事業の大きく3つの事業を手掛けており、中でも西日本新聞をはじめとした紙媒体の印刷や紙面制作事業が最も大きな割合を占めています。情報発信のプロが集まっているため、企画・制作・発信・印刷・配送までワンストップで行える点が強みといえるでしょう。

なお、当社は企画総務本部、技術本部、編集制作本部、営業本部に分かれており、私はそのうちの1つである営業本部に所属しています。営業本部長として、販売部等の営業関連部門の統括業務にあたっています。

横山氏:同じく営業本部のうち、チャネル営業部ソリューション営業チームに所属しています。チャネル営業部とは、新規開発部門の営業を担う部署です。

2024年現在は配達管理サービスやECサイト、牛乳販売等を主に手掛けており、私はその中でも配達管理サービスとECサイトの営業を担当しています。

影山氏:私は技術本部に所属しています。技術本部は技術開発やシステム管制等を手掛ける部門で、私はその中でも配達管理サービスの開発を担当しています。

また、西日本新聞をはじめとした新聞社におけるDXの推進も担当業務の1つです。

影山氏:主に、新聞配達業務における労務課題について頭を悩ませていました。新聞配達時には、新聞の銘柄やお客様の氏名、順路記号と呼ばれる記号が書かれた「順路帳」を見て配達することが一般的です。順路帳には「ト(となり)」「RP(赤ポスト)」等の順路記号が記入されており、地図がなくても、帳面を見るだけで配達する場所が分かるようになっています。この順路帳は一見便利そうに思えるかもしれませんが、順路記号を覚えないと配達先を把握できないため、新人配達スタッフや日本語以外を母国語とする方には、配達が難しいという課題が存在していました。

そもそも新聞配達は、早朝から業務に取り組む必要があるほか、悪天候でも配達を休めないといった理由により、人手不足になりやすい仕事です。そのうえ、順路記号をはじめ覚えることが多いだけでなく、「旅行の期間は新聞を止めて欲しい」等のお客様の都合によって配達事情が日々変化するため、どうしても作業が属人化してしまっていたのです。

─上記の課題について、社内で取り組まれたことはありますか

武辺氏:人手不足の際は、「臨配」と呼ばれる新聞配達のプロに業務を依頼していました。臨配とは臨時配達の略称で、新聞販売店から仕事の依頼があった場合のみ配達業務を担当する専門職のことです。

しかし、臨配を依頼すると経費が発生するため、毎日のように利用する訳にもいきません。結局、ベテラン配達スタッフや販売店のスタッフの負担を減らすことは非常に難しく、課題の解決には至りませんでした。

選定理由 地図の品質の高さや、リアルタイムでの配達状況の把握が可能な点が決め手に

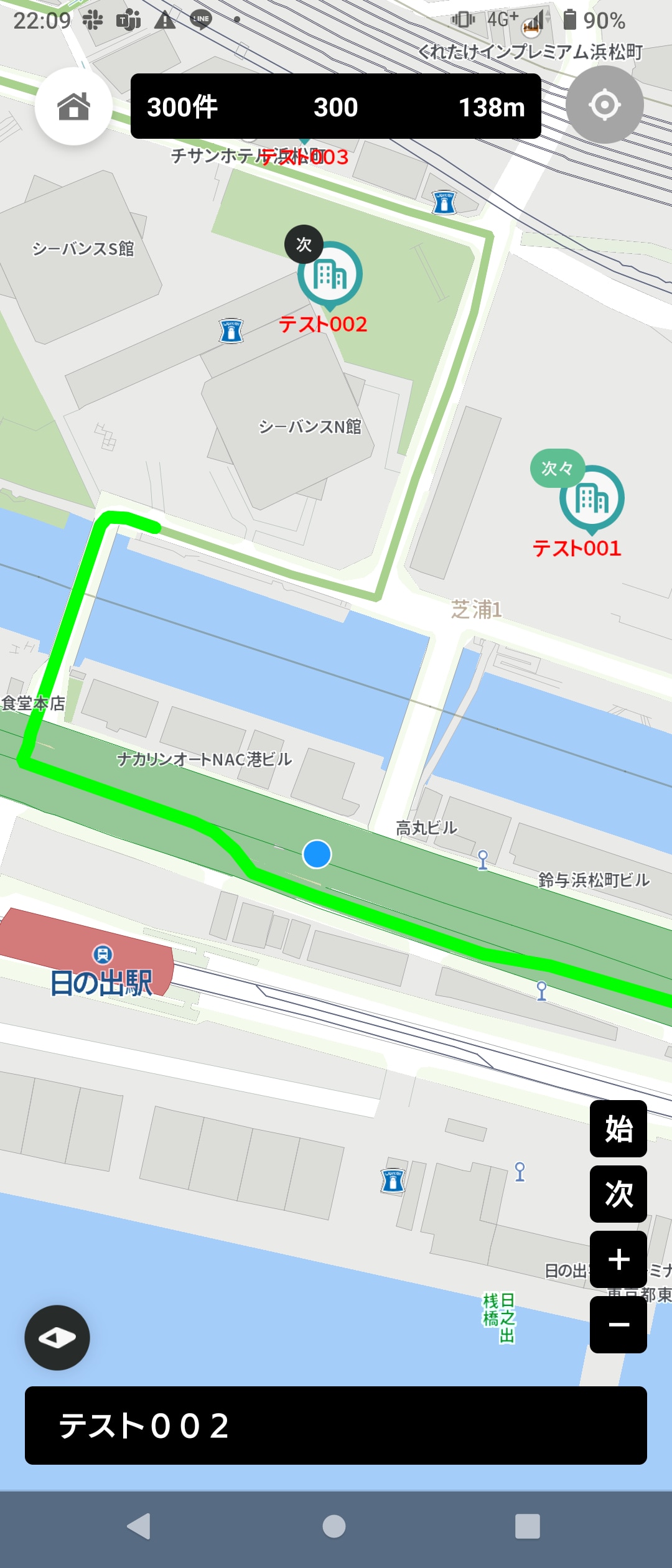

影山氏:「配達管理サービスDelivery Support System」は、配達管理PCシステムと配達支援アプリによって構成されたクラウドサービスです。特徴は大きく3つあり、1つ目はスマートフォンでの配達ナビゲーションや現場での銘柄・投函先の表示ができること。2つ目は、入れ止め(契約の開始や終了)に対応した配達ルートを自動で作成すること。3つ目は、配達中の配達スタッフの位置や配達情報を事務所のパソコンで確認できることです。

配達管理PCシステムは、配達管理者が事務所のパソコンにて使用するもので、システム上で自動生成された配達順路マップの補正をはじめ、配達スタッフの現在位置や配達状況の把握等も行えます。

一方配達支援アプリは、配達スタッフ向けのスマートフォン用アプリです。当アプリがダウンロードされたスマートフォンを配達用のバイクに装着することで、銘柄やポストの場所等を確認しながら投函できます。また、配達ナビゲーション機能により次の配達先が自動的に表示されるため、配達に慣れていない方もミスなく配達業務に取り組めます。

―「配達管理サービスDelivery Support System」の開発に至った経緯をお聞かせください

武辺氏:社内にて、「新聞配達に関する課題解決のために配達アプリを作ってはどうか」との意見が出たことがきっかけで開発に至りました。先述の通り、順路帳を使用した配達は慣れるまでに時間がかかるほか、大雪等の悪天候時には視界不良のため、どこまで配達したのかを配達スタッフ自身が把握しきれず、配達を完了できないケースも存在していました。そのため、配達業務のハードルを下げられるだけでなく、配達状況を販売店にて把握できるシステムやアプリの必要性を実感していたのです。

そこで、当社が希望するシステムに近いサービスを検索するうちに、ZDCさんの「ZENRIN ロジスティクスサービス」に辿り着き、詳しいお話を伺うことになりました。結果、当社が希望するシステムの独自要件の多さから、「ZENRIN ロジスティクスサービス」は使用せずスクラッチ開発に切り替えることになり、「配達管理サービスDelivery Support System」の開発に至りました。

─今回ZDCを採用していただいた決め手は何だったのでしょうか

影山氏:採用の決め手は地図の品質と正確性です。元々ゼンリンの住宅地図を利用している販売店があり、正確性には信頼をおいていました。また配達支援アプリにおいては、地図の精度が配達に直接影響してきますので、ゼンリンさんの地図データを使用したシステムが最も適しているのではと考えました。

加えて、配達の状況をリアルタイムで把握できる点や、万が一事故が発生した際に配達スタッフの位置を確認するための動態管理が可能であった点も、決め手の1つです。

導入の効果 1週間以上かかっていた新人教育が2~3日にまで短縮。スタッフの負担軽減にも貢献

横山氏:配達管理サービスを導入した販売店からは、多くの喜びの声が寄せられています。

効果は大きく3つあり、1つ目は配達準備にかかる時間の短縮です。新聞販売店において配達スタッフの欠員が出た際は、所長をはじめとした販売店のスタッフが配達を代行することが一般的です。しかし、所長が配達する機会はほとんどないため、順路帳を見ながら配達する道をイメージしたり、配達停止等のお客様のご要望を確認したりするのに、出発前に1時間ほどの時間がかかっていました。この配達準備はスタッフにとって負担が大きかったものの、サービス導入後はアプリが入ったスマートフォンさえあれば順路や銘柄が分かるため、準備にかかる時間がゼロになりました。

2つ目は、急な銘柄の追加にも柔軟に対応できるため、結果として販売店の業務効率化につながったことです。新聞販売店では、急に配達する新聞の銘柄が増えるケースが存在します。例えば当社の販売店であれば、今までは西日本新聞だけを100部配達すれば良かったものの、明日からは西日本新聞とA社・B社の新聞の計150部を配ることになり、いきなり50部の配達が増えてしまうケースです。これまでは部数の増加により順路帳の書き換え作業等が発生していましたが、サービス導入後は読者データを入力するだけで自動的に配達ルートが作成されるため、銘柄追加の初日からスムーズな配達が可能になりました。

近年は全国の新聞販売店にて同様のケースが発生しており、配達や付帯業務にかかる時間が急増している状況です。全国の販売店が配達管理サービスを導入すれば、大幅な負担軽減につながるのではないでしょうか。

3つ目は、新人教育にかかる時間の短縮と販売店における労務課題の解消です。新聞配達は覚えることが多く、新人が独り立ちするまでには時間がかかります。例えば新人配達スタッフの教育時は、最初の1週間は所長が一緒にバイクを走らせ、次の1週間は順路帳を見ながら1人で配達してもらい、最終的には何も見ない状態での配達を目指します。しかし、新人がなかなか順路を覚えられない場合は、2~3週間にわたって伴走しているケースもあり、所長の負担が増加していました。

一方サービス導入後は、最初の2~3日所長が伴走するだけで、4日目からは新人配達スタッフ1人での配達が可能になりました。「新人だけで配達させたら間違えるのでは」と感じるかもしれませんが、配達支援アプリは配達欄にチェックを入れないと次の物件に進めないため、今のところ入れ忘れは発生していません。サービスの導入によって属人的な作業が減ったことで、新人が働きやすくなっただけでなく、所長をはじめとしたスタッフの負担軽減にも大きく役立っていると感じています。

新聞配達は休みが取りにくい仕事でありましたが、誰でも配達できる状況を作れたという事が労務改善につながっています。

─「配達管理サービスDelivery Support System」において、特に気に入られている点はどのようなところでしょうか。システム面・アプリ面にてそれぞれお聞かせください。

影山氏:システム面では、玄関・建物の2点座標管理にて最適なルート設定ができるところを気に入っています。なお、玄関座標とは玄関位置の座標ではなく、建物の入り口に面した最寄りの道路地点の座標を指しています。建物座標を利用してルートを作成すると、建物の入り口と反対の道を案内してしまうケースがあり、非効率的な配達ルートが表示されてしまうことがありました。

しかし、ゼンリンさんの地図データには玄関座標の情報があり、これを用いて最適ルート検索を行うことで建物の入口を考慮したルートの作成が可能になったのです。

また、アプリ面では、配達管理PCシステムに入力したメモや写真をアプリで確認できる点も気に入っています。例えば、「新聞はポストに入れるのではなく、玄関に挟んで欲しい」等、お客様から配達に関するご要望をいただくこともあります。このような場合は、システムのメモ機能に配達に関する注意事項を入力するだけで、アプリ上でもメモを確認できるのです。また写真も掲載できるため、ポストの位置が分かりづらい物件は、事前にポスト周辺の写真をアップロードしておくだけで、アプリ上で写真を見ながら配達できます。

そのほかにも、指定時刻による読者データの自動読み込み機能により、配達の一時停止等の最新情報をアプリ上ですぐ確認できる点も、非常に便利だと感じていますね。

今後の展望 新聞販売店だけでなく、牛乳販売店をはじめとした他業種における導入を広めたい

影山氏:新聞販売店はもちろんですが、そのほかにも牛乳販売店や宅食の配達を行っている企業にてご活用いただけないかと考えています。

横山氏:牛乳配達は新聞配達よりも複雑で、配達する商品や配達数が日々変わる傾向にあります。例えば、Aさん宅では月曜日はヨーグルト、火曜日は牛乳の配達を希望している一方で、Bさん宅では水曜日と土曜日のみ牛乳の配達を希望している等、配達の内容が複雑になりがちです。そのため、当社の販売店の中には、新聞よりも牛乳配達に配達管理サービスを使いたいと考えている店舗もあるようです。新聞販売店にかかわらず、多くの企業にサービスの便利さを知っていただければと思います。

―最後に、今後の展望をお聞かせください

武辺氏:今後も「配達管理サービスDelivery Support System」の開発のように、新しい事業にどんどんチャレンジしていきたいです。当社と同様の課題を抱えている新聞社と協業することで、新しい取り組みができればと考えています。

ZENRIN Maps APIとは

ZENRIN Maps APIは、高品質で多彩な地図コンテンツや位置情報データを実装する開発ツールがセットになった地図APIサービスです。ゼンリンが徹底的に調査・整備している住宅地図の表示や過去地図、ブルーマップ等、用途に応じて豊富な地図表示やコンテンツのご用意がございます。

本事例のような複数地点を最適な訪問順に並び替えるルート検索や建物の入り口を考慮したルート検索を行いたい場合は、お気軽にご相談ください。